各期雜誌 - 第 11 期

第 11 期資訊

文章列表

2015年12月 第 11 期 : 女人,妳的名字叫總統?

- 中論

- 正觀集

- 封面故事

- 兩岸觀察

- 立法委員候選人點將錄

- 文化人物

- 建築與人文

- 發 行 人:劉東皋

- 總 編 輯:劉 燊

- 特約撰述:閻鳳婷、楊文琳、林中偉、焦慶亭、陳子龍

- 發行單位:中報媒體工作室 刊 期:每月出刊

- 社址:台中市西屯區台灣大道779之7號

- 辦事處:台中市北區崇德路一段629號19F之2

- 電話:(04)2301-7057

- 信箱:[email protected]

- 編印:鏵威有限公司 台中市西區五權一街76號 (04)2378-1569

- 中華民國104年12月出刊

- 定 價:每份38元

- 劃撥帳號:22778405 戶名:中報媒體工作室

頂新無罪,司法已死?

文:劉 燊

數年前,德國明鏡周刊報導台灣環境污染的現況,以「台灣人住在豬舍」,形容台灣人的生活環境。當時引起許多台灣人的不服。

但在那篇報導之後,三、四年後的今天,台灣陸續爆發重大食安事件,假油、劣油、餿水油、飼料油等惡質原料來源假充高級食油的問題一再發生。如果說,今天明鏡週刊以台灣人吃的油品,再寫一篇「台灣人吃得像豬」,大概沒有多少人會反駁了。

而今,台灣的地方法院法官,竟然在頂新以劣質飼料級之原料製成食用油給台灣人食用的案件中,判決所有涉案的人員無罪,不但民間一陣嘩然、罵聲連連,包括食藥署、法務部等單位,都覺得彰化地方法院的判決不可思議,還決定提供資訊,支持檢察官提出上訴。

彰化地院法官為自己辯護說,法官的工作並非順從輿論,其任務是保障各種基本權利,使之符合憲法所揭示的核心價值。

問題是,人民本來就期望法院就法論法,以保障人民的飲食安全。何況,不僅檢察單位代表人民依法提起公訴,包括公務體系的食藥署,都認為事證明確,怎麼會有法官是以這樣的心態說,自己並非順從輿論?如果一個法官的自由心證到了不符合常理、天理的境地,卻還搬出憲法的核心價值以自圓其說,無視保障多數善良百姓的憲法基本生活安全的權利,台灣人難道就活該當豬、吃豬食嗎?

德國哲學家尼采曾宣稱:「上帝已死」。如果他今天活在台灣,住在明鏡週刊所形容的豬窩裡,吃的是食藥署已認為來源低劣的飼料級食油所煮製的豬食,人民(尼采)既已不寄望有個上帝可以主持正義,卻連要求法官基於理性公義為人民主持公道而不可得,他大概也要宣稱台灣「司法已死」了。

東海大學不應淪為世俗名利的提款機

文:林騰鷂

台灣高等教育產業工會11月19日在中國時報頭版頭條上指控,近20年來,有二十一位教育部長、次長、主秘及司長,退休後轉到私校任職,扮演「門神」角色,他們除領取雙薪外,也造成教育政策制定偏袒私校經營者之不當事况。無獨有偶的,日前媒體也舉報,若干私立大專院校因經營不善,在少子女化浪潮下招生銳減,為求「收支平衡」,透過校務會議要求教師「共體時艱」,決議「將薪資打折」,或甚至將佔教師薪給約半數的學術研究費「打兩折」。這些都是敗壞教育道德與社會公義的行為,值得社會的重視與評議!

我國憲法第162條的教育基本國策,源於德國1919年的威瑪憲法,但對該憲法第147條第1項規定,〈類同於1949年德國基本法第7條第4項之規定〉,即「私立學校代替公立學校者,應經國家之許可並遵守法律。私立學校如其教育目的與設備及教導人員之學術訓練不遜於公立學校,且不因學生父母之財產情況,而對學生加以區別對待者,應許可其設立。又如其教導人員之經濟上與法律上地位無充分保障者,不得許可」,則漏未加以併同規定,以致我國甚多私立大學院校之設備及教導人員之學術訓練均不如公立大學,且教導人員之經濟上與法律上地位也無充分保障,但在利益團體的政治操弄下,被大量的設立,且未能被良好的監督。

- 廣設大學無監督 恐淪為社會敗德場所

又憲法已施行了近七十年,立法院才在今年5月22日三讀通過《教師待遇條例》,且將於12月初正式施行。這種以法律位階的方式,單單要求私校教師薪給準用公校標準,及除非經由協議,否則不得變動之規定,對私校教師之經濟上與法律上地位,仍未有良好保障。因為,教育部多放任「自奉甚肥」的私校董事會或校方,以操控校務會議或在每年換聘約時的方式,強逼居於弱勢地位之教師,同意「協議」減薪,而使私立大專院校,成為肥了家族董事、校長,卻瘦了學生與低階教職員的社會敗德場所!

同樣值得評議的是,私立東海大學董事會於6月10日,依法院執行命令,函告治校不良湯明哲校長停止行使校長職權,雙方忽視學生權益與學校名譽,對簿公堂,至今爭議未了。這個僅僅晚於台灣大學成立的全臺第一所私立大學,曾是私立大學的龍頭老大,這二十多年來,已逐漸失去其「求眞、篤信、力行」校訓之精神,而與甚多私立大學院校一樣,淪為學閥們「世俗名利的提款機」!

- 東海大學應恢復創校精神

筆者四年多前在蘋果日報,即以「東海大學是上市公司嗎?」一文,指出當時東海大學程海東校長,未有院士資格,實質待遇是擁有一甲大的宿舍、數百萬特支費,而薪資又為台灣大學校長兩倍之缺德性,蓋因當時,東海大學的學生多為貸款求學的經濟弱勢階層,要繳交兩倍於公立大學標準之學費,但卻未能獲得公立大學標準之教育資源與教學品質,而這也正是今日眾多私立大學院校之通病,其有更甚者,正有如1442期商業周刊獨家內幕所報導「被拍賣的學生」那般的教育缺德景像!

東海大學已於今年11月2日慶祝其60週年校慶,且正在遴選校長中,筆者認為,東海大學董事會必須要以基督教聯合董事會創校時無私出資,收取與當時公立大學相同低廉的學費,培養眾多清寒優秀台灣子弟,那樣的精神來辧理校政。因此,遴選來的校長,必須要有為教育犧牲奉獻之精神,而不是像過去幾任校長一樣,以取得東海大學校長之名位,來做一些自私自利,而剝削貸款求學、經濟弱勢學生之缺德行為!

此外,東海大學畢業的十多萬校友,不應再縱容其把持董事會,少有捐款、且募款功能甚差之校友董事,以及缺乏教育信念,不出錢卻只想擁有東海大學董事名份之職業學霸,繼續為害東海大學!東海大學畢業的十多萬校友,每人每年如能捐一萬元給其母校,則東海大學學生的學費,即可減半而與公立大學相同,則以東海大學校園之美,足以培養文學、哲學思想大師之教育環境,定可請到及招收到與其創校時同樣優秀之教授與學生,而恢復其往日的榮耀,且不會繼續淪為學霸,學閥們的「世俗名利提款機」!(本文作者為德國科隆大學法律學博士 / 東海大學法律系退休教授 / 律師 )

女人,妳的名字叫總統?

文:劉東皋

女性總統面臨的挑戰不是專業及能力問題,而是改革的勇氣魄力與無私犧牲的意志力。

十二月五日,台中市的天氣晴朗涼爽,不像是冬季,倒有點像近秋之際。蔡英文、陳建仁台中競選總部成立。下午接近三點,民進黨提名的六位立委候選人及時代力量洪慈庸、台聯劉國隆,依序先後上台疾呼支持,個個士氣高昂。隨後,台中市長林佳龍率民進黨台中市議員上台,做了簡短演講,他認為,這次的總統大選,台灣將出一位女總統,象徵台灣的民主,已達相當的進程。

- 台灣將出現首位女總統?

約四點半,不脫傳統的進場造勢,蔡英文在一大群人的簇擁及夾道歡迎下,氣勢不凡的進場。上台後,蔡英文針對台灣的困境、國民黨政府對台灣困局與食安的束手無策、以及民進黨的對策與方法,演述了一番,並說,民進黨都準備好了,只欠人民給民進黨一次機會。與四年前在台中聽蔡英文演講時的感受相當不同,蔡英文這次,手勢顯得有力,語氣也透著更強勁的堅定與自信。

自朱立倫、蔡英文、宋楚瑜各自宣布副手人選後,歷次民調,蔡英文持續維持在四成五或以上,朱立倫在兩成左右游走,宋楚瑜則忽高忽低,但皆在百分之十幾上下起伏。包括一向傾藍的聯合報於十一月二十八日所公布的民調,蔡陳配獲得百分之四十六的支持,朱王配只有百分之十九,宋瑩配只有百分之九。如果,未來三十多天的選情沒有重大意外的變數,蔡英文似乎篤定當選中華民國第十四任總統。

三組總統、副總統候選人當中,蔡英文選擇陳建仁,受到民眾相對的肯定,也顯得穩當;宋楚瑜與民國黨主席徐欣瑩的搭檔,則讓人有意料之外的驚訝,但至少不是驚駭,也是三組人馬中讓人覺得有趣而討喜的組合;朱立倫選擇王如玄,則讓民眾覺得沒有太大的突出感,後續,更因王如玄的軍宅投資買賣爭議,而顯得毀譽參半。

這次的選舉,每組人馬,各為一男一女,與過去幾次總統選舉大異其趣(除了陳水扁配呂秀蓮,其餘大多為男性配男性)。且至目前為止,當選總統機會最大的,是蔡英文。就如同林佳龍所說,這代表台灣民主發展的一項重大里程。

- 多位女性參與總統大選 立下台灣民主里程

過去以來,女性從政,在仍以男性為主的台灣政壇中,有些時候,難免淪為附庸角色。這並不是說,女性的能力或領導力不佳,而是在權力仍多數掌握於男性手中的情況下,女性的權力來源,容易被視為是依附於男性掌權者的施予。而這種施予,若非基於能力與績效的衡量,而是來自於對女性的同情、憐惜或是美色的貪愛覬覦,則一位女性再怎麼有能力,通常容易被視為是權力場中的花瓶或附庸角色。

反過來說,一位女性雖然很有能力,但仍擅於在許多男性掌權者間運用及耍弄女色的「特權」,與有權男性曖昧往來,以情色手段爭取在權力場域的利益交換遊戲中勝出,則更容易被視為是男性掌權者的附庸或花瓶。

- 脫離男性附庸角色 以專業能力獲肯定

衡諸蔡英文、王如玄與徐欣瑩這三位總統、副總統參選人,蔡英文靠著自己(及其團隊)帶領民進黨走過低潮期、且再創去年九合一選舉大勝的高峰;她的權力來源,來自於個人的努力與領導,這在台灣短短幾十年的民主政治發展過程,是甚為難得的一段記錄。

至於王如玄及徐欣瑩,也是各自在其專業及政治領域有相當的成就,而獲得男性總統候選人的認可。她們的權力來源,既非來自於男性掌權者的同情憐惜,也非來自男性對其美色的覬覦。

然而,距離選舉只剩不到四十天,王如玄身陷軍宅投資風暴中,遭逢民進黨立委及電視名嘴的攻擊,一直未能脫身;她對朱立倫來說,不但未能為朱立倫加分,甚至帶來減分的效果。這或許是她同意擔任朱立倫副手時所始料未及的。

朱立倫選擇王如玄擔任副手,有很大的一個原因,是希望在經濟發展與分配正義上,能因兩人各自的專業領域不同而尋求施政上的平衡。

- 王如玄的公益專業形象遭軍宅案拖累

朱立倫自己是財會博士出身,具有財經專業與長期市政治理經驗;而王如玄則是在擔任勞委會主委之前,曾以人權律師身分長期關注協助勞工、婦女、外配等弱勢者,早年薄有名聲。

朱立倫在擔任行政院副院長期間曾提出,台灣現階段的國家政策,公平分配的追求應更高於經濟成長的追求。只是,他提出那樣的說法不久,就被當時的國民黨主席馬英九提名參選新北市長。

- 現階段公平分配應優於經濟發展

朱立倫了解公平分配對現階段台灣社會安定發展的重要性,也認識王如玄在擔任勞委會主委時期對勞工政策的用心與努力;雖然王如玄在部分勞工事件的處理上,未能在法律框架的限制下,做得更完善,但王如玄在基本工資、勞保年金、育嬰留職停薪津貼等政策推動上,也留下了成績。朱立倫找王如玄當副手,應是寄望可以協助他在勞工權益與社會政策上的施政更趨於公平。只可惜,王如玄在擔任公職前,因為律師的身分與職場關係,因循社會買屋致富的投資思維,導致於今深陷於軍宅投資風暴。對她而言,這也可說是一大教訓。

眾所周知,台灣許多醫師、律師、會計師,甚至司法界,常是不動產及各類投資仲介者的最愛;這些師字級專業人士,也因職場關係,得知許多投資管道;如果一心想要在專業之外多賺錢,就會淪於投資貪利的陷阱中。王如玄在從事公職前,雖然對勞工、婦女等弱勢族群多有用心與貢獻,但仍未能免俗的想在不動產投資上多賺錢。

但與其說是王如玄及其所處的律師行業圈喜愛投資不動產,不如說是台灣的不動產政策引發幾乎是絕大多數台灣人的貪婪式投資效應;這是台灣人的共業,其原罪則是長期以來政府不當的不動產政策(包括財稅、金融、土地、交易等)所致。

- 徐欣瑩帶起民國黨風潮

徐欣瑩在政壇上的竄起,與蔡英文、王如玄兩位女性相較,更顯傳奇性。徐欣瑩既非學者從政類型,也不是因專家身分而入閣從政;她從地方議員選舉出身,以國民黨身分高票當選立法委員,這些歷程並不特殊。但她卻能以一位女性創立民國黨,且短期內民國黨員就高達十萬名,又被宋楚瑜選為副總統參選人;其竄出過程,令人驚奇。

徐欣瑩潛心修禪,並敬奉妙天禪師,這段特殊境遇,也引人好奇。民主化的台灣,政黨數百家,成立個民國黨,原本沒什麼了不起。但民國黨能一下子抓住社會脈動,在小黨林立下,迅速成為小有實力的「第三勢力」,殊不容易。

雖然,新黨、親民黨、台聯黨,都曾帶起一陣風潮;但風過境遷後,就不易再有所突破;然而,在國民黨選後可能新黨化或分裂的情況下,民國黨與親民黨的結合未來在泛藍陣營中統整的力量,令人深度關注。此外,相較於時代力量這股新興勢力,光譜屬於泛藍的民國黨,創黨不到一年的黨主席,即成為副總統候選人,而且聲勢不低,令人刮目相看。這也是徐欣瑩與其他女性從政者殊異處之一。

台灣女性政治人物出頭天,而且不是以依附於男性掌權者的附庸身分出頭,已分別見證於蔡英文、徐欣瑩與王如玄三位總統、副總統候選人身上。雖然,三人的當下際遇與未來境遇定然會有很大的不同,卻經過此次總統大選,必然會在台灣民主發展歷史上留名。尤其,在沒有突發意外的情況下,明年一月,台灣應將會產生第一位女性總統;其歷史定位,必然不輸於馬習會。

- 女總統將面臨改革魄力、不畏犧牲的挑戰

過,要擔任台灣政治最高領導人,除了專業能力與際遇外,更重要的是需要有眼界、胸襟、勇氣魄力與領導統合能力;而女性在魄力、胸襟與領導統合力,常被視為較為欠缺。

蔡英文並不具有社會刻板印象的女強人形象,但她也不必要學習所謂強人的領導;以企業中的男性領導人為例,王永慶、施振榮、與張忠謀,本就各有各的不同領導風格與才能。只是,領導國政必須具備改革的勇氣與魄力,且面對重要人、事決策的抉擇時,必須大公無私、不畏取捨與(自我)犧牲;但一般卻很少將勇氣、魄力、大公無私等特質與女性領導人相連結,很多人更擔心的是,女性較常感情用事、用人唯私、缺乏大開大闔的眼界與胸懷。這些,都是蔡英文所要面臨的挑戰,也是台灣所可能要面對的問題。

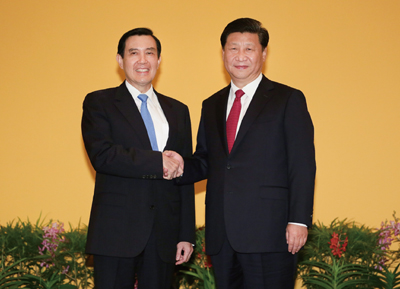

馬習會後 中共對台關係

文:劉東皋

自馬習會後,台灣的總統大選選情並沒有太大的變化。反倒是三組人馬的副總統人選確定之後,對選情的影響比較明顯。雖然,中共向來對國民黨最友善,但依民調顯示,朱立倫的選情至十一月底仍不見起色,中共或已認知台灣選舉的結果已不復能有什麼期待。

- 中共對台灣總統大選已「不理了」

然而,習近平的「中國夢」不會因台灣的選舉結果如何,就停滯不動,未來的對台工作及交流,兩岸官方的態度尚待選後的氛圍觀察,但對於民間的交流互動,中共反而將更為積極。

一名曾接觸中共高層的台商透露,自「習馬會」後,中國大陸對台灣的總統大選結果,已經「不理了」;習近平對於兩岸的未來,將著重在「中華民族的復興」上;而對於兩岸和平統一的「中國夢」,其工作推動重點,會放在文化與青年工作上。

在文化方面,中共高層也發現,中國大陸建政六十多年以來,經過文化大革命等磨難,改革開放之後,多數人眼中向錢看,產生了許多的土豪。各國雖然都歡迎這些人的「錢」,但對他們卻沒有尊重,因為,歷經數十年的文化破壞,經濟發展雖造就了不少土豪們,社會上卻普遍缺乏道德。

習近平對於復興中華文化,抱著很大的期望。他責成國務院中央文史館,針對中國的經史子集,重新融合、建置新的架構,並以「天下為公,世界大同」為整體核心之根。未來在國學上,會加強兩岸交流,並落實於大陸的教育中。

早年台灣的高中教育,還有相當比例的中華文化教材課程,如今則已大幅削減。但中國大陸卻將把中華文化教材落實於小學、中學、大學及研究所教育中。規劃中的架構下,小學將以儒家及法家思想教育為主,著重在倫理與法治教育;中學則培養墨家的仗義、博愛精神教育,大學期間另學習道家與縱橫家的知識,研究所再加強易經中的陰陽易數與易術之學。整套的中華文化教育,既要培養個人倫理法治的觀念,也要培育年輕人具有利他仗義之行與易經數術之學。

- 落實文化交流教育 提升大陸倫理道德

台灣在政治解嚴前,中華文化的教育與保存相當完善,如今由於中共中央的重視,兩岸在中華文化的融合上,將透過類似中華文化復興論壇的平台,加強相關學者專家的互動交流;且在台灣這幾十年所形成的精神文化,也要融合於中華文化的復興中。這中間,是否包含有台灣的人文與民主文化精神,尚不得而知。

雖然中共中央也認知到,要落實中華文化的教育與融合,可能要花數十年、甚至上百年的時間,但中共中央仍將堅持往下推動。

除了文化的交流、融合工作外,對台青年工作也是明年總統大選之後將全力推展的重要事項。透過民間機構的搭橋,中共將提供台灣青年到大陸創業與就業的各項機會。在創業項目上,中國大陸除了建制有數十個青年創業園區外,甚至在台灣青年的創業項目審核通過後,可以提供三、五十萬元的資金協助。

- 提供台灣青年就業與創業機會

目前看來,在所謂加強與台灣三中一青的溝通交流上,中共對台灣青年的拉攏與交心,應是擺在第一位。不過,中共官方在面對台灣青年的「民主觀念」時,常覺得不易消受。中共強調的仍是「具社會主義特色的資本市場」與「共產黨一黨專政」,但不少台灣青年往訪大陸時,常常出口就是「你們中國如何如何」、「我們台灣如何如何」,讓大陸高層聽了很頭大。大陸官方以文化交流、經濟(就業、創業)協助台灣青年的目的,當然還是希望台灣青年在政治立場上能夠支持「統一」。老是聽到台灣青年講「我們台灣如何如何」,讓他們感到尷尬和不自在。

不論如何,習近平積極在文化、經濟上要大大的讓「中華民族復興」,其中心思想,說開來,其實就帶有恢復漢唐盛世榮景之期盼。雖然中共在政治體制上仍屬一黨專制,但他學習的對象之一,不脫蔣經國在台灣主政時期的那一套「開明專制」。

以中共既有的經濟實力與國力,已是世界大國、或強國之一,其思維與做法,也都屬大國的思考與規劃架構。但即使中國已屬世界大國,對於台灣的民主生活方式、尤其是年輕人的民主思想,更必須有所理解、甚至給予相當程度的接納。因為,不論是人民共和,或民主共和,對於「共和」的意義,如果兩岸人民(或官方)的解讀有相當大的分歧,則兩岸未來仍將很難「共和」(統一)。

洪慈庸如提燈天使 廖婉如願當導師

圖文:劉 燊

台中市立委第三選區時代力量參選人洪慈庸,不但獲得台中市長林佳龍擔任競選總部主任委員全力支持外,連林佳龍的妻子廖婉如,也以導師(mentor)的身分,為洪慈庸強力輔選。

十一月二十三日,洪慈庸前往台中市選委會登記參選,廖婉如與時代力量不分區立委參選人徐永明、政治評論者馮光遠等人陪同洪慈庸到現場。登記後,廖婉如接受本刊記者專訪。

- 廖婉如讚譽洪慈庸如南丁格爾

廖婉如認為,洪慈庸長得眉清目秀,且具有溫和親切的特質,她與民眾接觸時,就像白衣天使南丁格爾那樣,令人感到溫暖。廖婉如回憶自己小時候看到南丁格爾的故事時,南丁格爾是在黑暗中提著一盏燈,於黑暗中出現在受苦的病患旁,為病患照料服務。這個形象深印在很多人的心中,有些西方人也稱南丁格爾為提燈天使。

廖婉如說,洪慈庸的溫和婉約個性,在許多女性政治人物身上,是目前政壇中難得一見的特質。她希望洪慈庸能夠持續維持這樣的特質。

記者反問廖婉如,萬一洪慈庸選上本屆立委,在政治圈現有環境的影響下,會不會也可能變得「恰北北」?廖婉如說,她願意當洪慈庸的「導師」(mentor),在人際互動及生活上,隨時提供建議,也提醒洪慈庸,避免受到一些環境可能的影響。

- 正義之劍要暖思暖行

廖婉如分析,洪慈庸自洪仲丘事件後,脫下口罩,原本可以回歸平靜的生活,但她在社會一群支持民眾的鼓勵下,選擇站出來承擔改變的責任。許多熱情的年輕人因洪仲丘事件而認識她、支持她,也願意協助她。她周遭的年輕朋友雖負有正義感;但事情常一體兩面,年輕人若一再揮舞著正義之劍大砍不正義,恐誤傷他人及自己。

她說,正義之劍的主要目的不在砍人,而是在扶弱。洪慈庸的特質,應該發揮扶弱的精神。她過去常勸林佳龍,除了要善思、善言、善行之外,也要能暖思、暖言、暖行。對於洪慈庸,她也抱著相同的期望。她相信洪慈庸可以真正體會受苦民眾的心。因為洪慈庸曾經歷過失去親弟弟洪仲丘的苦痛過程,會更能感受基層民眾遭逢苦痛的心情。

廖婉如對洪慈庸的協助,不僅在行程的陪同協助上,包括競選文宣的參與,也會提供協助。如「這一票 意義不一樣」,「這一席 意義不一樣」,都有廖婉如操刀的影子。不過,廖婉如因身兼奇美博物館副館長,統管博物館的各項重要業務,每周仍有幾天要往返台南,所以,她一周會集中幾天在台中協助洪慈庸。

- 民主意識提升 對洪選情有利

廖婉如對於洪慈庸的選情,有她特別的看法。廖婉如認為,國民黨現任立委楊瓊瓔是個認真的立委,但相較屬於傳統型政治人物。然而,立法委員不是里長、議員的層級,所關心的,可能更需要有不同的視野與格局,這是洪慈庸的優勢之一。

她指出,台灣民眾的民主意識不斷增長,過去地方長一輩的人較常以人際脈絡或人情關係投票,但年輕人也會以自己開始受到啟發的民主觀念,去影響長輩;長一輩的人也已能從各種資訊了解,民主應該堅持的做為。只要年輕人返鄉投票、也影響長輩的一些傳統思維,洪慈庸將有勝選機會。

雖然林佳龍在去年市長選舉中,於后里、大雅、潭子、神岡等區,得票數都贏過胡志強,但洪慈庸面對的是尋求六連任的國民黨立委楊瓊瓔,對初披選舉戰袍的洪慈庸而言,仍然是極大的挑戰。

- 地方看選情 年輕人返鄉與否成關鍵

潭子地區出身的民進黨議員蕭隆潭分析認為,楊瓊瓔地方紮根經營實力雄厚,才能連任至今。去年九合一大選,受到太陽花學運及柯P效應等影響,許多年輕人皆返鄉投票。導致林佳龍大贏胡志強。如果去除年輕人返鄉投票的效應,他評估,台中市第三選區目前的藍綠比例,約為五二比四八,楊瓊瓔仍是小贏局面。但如果年輕人像去年那樣,自主性的回鄉投票,洪慈庸就有機會扳倒尋求六連任的楊瓊瓔。

后里區墩北里里長李雨庭則表示,楊瓊瓔在地方選民服務上算很盡心,不少人欠楊瓊瓔人情,他過去也曾支持楊瓊瓔。不過,面對后里女兒洪慈庸的參選,他這次只能保持中立。兩人有需要他出來站台支持,他都會出來,不能只偏一邊。

在林佳龍、廖婉如夫妻的全力加持下,洪慈庸這個看似親柔的年輕女生,爆發力十足,也確實帶給選戰資深女將楊瓊瓔不小的壓力。

謝志忠一步一腳印 走出自己的從政路

文:劉 燊

豐原山城選區出身的台中市議員謝志忠,這次代表民進黨參選台中市第八選區立法委員,與強勁對手國民黨籍現任立委江啟臣對上。謝志忠來自台南,太太則是高雄人,兩個人到豐原落地生根,謝志忠形容,自己是「一步一腳印走出自己的路」。

與對手江啟臣相較,謝志忠認為,江啟臣是社會上所謂的「人生勝利組」。雖然出生自豐原山城地區,但年輕的時候,江啟臣就北上就讀一流大學,也順利出國讀書。在學術圈待過一小段時間後,就因丈人劉盛良的政治闗係,擔任行政院新聞局長一職,後來為參選第八屆立法委員才回到豐原。江啟臣可說是平步青雲,一路順遂。

謝志忠自己則是與立委蔡其昌等人一樣,就讀東海大學時參與野百合學運,畢業後即從基層踏上從政之路,除擔任過邱太三服務處主任外,也曾擔任台中縣工策會總幹事。二00五年當選第十六屆台中縣議員,縣市合併,再連任兩次的台中直轄市議員。

- 從南部移居豐原 靠朋友帶路相挺

他說,自己從南部移居上來台中,在豐原本來是個沒有任何親戚的人,最初也沒有半個朋友在豐原。十年前初次參選時,挨家挨戶去拜訪選民,經常遭到冷落,不太有人理他。但他最感恩的是,仍有不少到豐原才認識的朋友,帶著他跑。當時台中縣是國民黨執政,這些朋友帶著他拜訪選民,是真心在幫他,並非是行政系統的動員。也因為有這些朋友的幫忙與支持,讓他順利選上縣議員,並參選連任至今。他由衷感謝這些「到豐原才認識的朋友」一路相挺。

謝志忠了解江啟臣擁有國民黨既有的組織動員系統,包括地方派系、農會、水利等組織,大都支持江啟臣,實力很強。不過,他自己已擔任十年的地方議員,比江啟臣更深入了解山城民眾的需要,對地方市政建設和發展有直接的監督與接觸;明年在蔡英文當選總統的同時,他擔任立法委員,將能比江啟臣更適合擔起中央與地方溝通的橋樑角色。

十二月五日蔡英文台中競選總部成立,林佳龍在台上演講時說,蔡英文的戶籍雖在台北,但蔡英文在豐原安排了一處長期住家,把豐原視為她的第二故鄉;蔡英文及謝志忠在豐原的這一席絕不能輸。

在蔡英文、林佳龍的雙重加持下,謝志忠的戰力提升不少,相對也給江啟臣的連任帶來極大壓力。

蔡炳坤站上新舞台 不當過度政次

圖文:劉東皋

蔡炳坤擔任台中市副市長時期,主要即負責督導文化、教育等業務。

台中市地方人士有人問,為何蔡炳坤升得那麼快?從建國中學校長被胡志強延攬為台中市副市長,去年胡志強連任市長失敗,蔡炳坤即到行政院擔任有給職顧問,才十個月,又一下子被提升為文化部政務次長!難道蔡炳坤是有什麼樣的強力背景?

- 背景從偏鄉小學老師開始

說起蔡炳坤的背景,三十五年前,他原就只是一個小學老師。以一個師專公費畢業生在小學服務五年後,蔡炳坤重新報考公務員資格。第一個公務員生涯,是彰化文化中心的「組員」。這就是他的背景。

三十五年前,師專畢業的蔡炳坤必須至少在小學服務五年。頭兩年,他被派往南投水里國小偏鄉小學服務,後三年調往中興新村光華國小。在中興新村這三年的服務,改變了蔡炳坤的後半生。

蔡炳坤回憶說,他到光華國小服務期間,很多學生家長是中興新村的公務人員,其中不乏高階官員。有些人與蔡炳坤聊起他的未來生涯,問他,難道他要在小學待一輩子嗎?這樣的問答,讓蔡炳坤重新思索自己未來的方向。最後,他決定在光華國小服務期間,同時重新凖備公務員資格考試。五年服務期滿,他也考上公務員資格,從此走向公務行政之路。

如果蔡炳坤當時決定留在小學當一名老師,如今可能會是一所小學校長,而不是文化部政務次長。

盧世祥記錄、描述、介紹自己的母親謝氷治,充滿孺慕之情,也從追溯家族史中,重新探索上一代的生活環境及那一時代的歷史。並描繪了一個具有優良教養的女性形象,這樣的形象,在台灣目前的教育環境與體制下,其實已不易見到。

- 一念之間轉公職 人生大不同

十二月四日,蔡炳坤在文化部南海辦公室接受本刊專訪。談及他的公務生涯時指出,三十五年前他剛在小學教書時,文建會才從教育部獨立出來。這三十餘年來,每十年,他的公務生涯有一些轉折,而政府在台灣的文化發展工作,也有階段性的變化。

他說,如以每十年為一個階段來看,他的公務生涯,都與文化工作有所接觸。民國七十年,他開始在小學擔任老師,文建會也約在同時成立。民國七十七年到八十年,他從學校轉到彰化文化中心擔任基層組員工作,這個階段,是他初次接觸文化工作的時期。那時候,台灣重視文化下鄉,各地鄉鎮市,大多以各式各樣的廣場展演、透過在地藝文團體的推廣,讓文化在鄉鎮紮根。

- 每十年一階段 與文化工作結緣

經過近十年,民國八十九年,他擔任台中縣文化局副局長,地方自治受到重視,政府的文化工作也開始提倡社區總體營造,重視地方藝文特色的發揚。再過十年,民國九十九年,他接受前台中市長胡志強之邀,擔任副市長,主管文化、教育業務的督導;文化部則在龍應台接任部長時,台灣文化主體性受到重視,文化部並提出泥土化與國際化並行理念,不論是在地思維、國際行動,或國際思維與在地行動,既紮根於本土,也放眼於國際。

他每十年的公務轉換,也正好是台灣文化發展的轉變階段。因此,從行政院顧問轉任文化部政次,他一則對文化業務並不陌生,同時也是以歡喜的心情接下這項任務。

蔡炳坤表示,他擔任行政院有給職顧問,主要工作仍是與行政院教科文業務相關。在文化部政次的職務出缺後,院內長官,包括院長、部長,或許是基於穩定原則,要他擔任政次。顧問是幕僚職,部裡工作則是業務主管,舞台不同,但對他而言,都是順其自然,也必須在既定職務上把工作做好。

明年一月可能會政黨輪替,若是由新政權接手,蔡炳坤的在任期間頂多半年,似乎給人一種「過度次長」的感覺。對於記者的疑問,蔡炳坤回答說,政權是否輪替,仍有變數。且做為一名政府官員,也不必管政黨是否輪替,該做的事,做就對了。

- 一天當兩天用 要完成三大目標

他說,接任次長三個多星期,他幾乎是一天當兩天用。在年底前,針對他所主管的重要工作,有三大目標要完成。第一項是針對文創產業的部分。對於文化部所屬全台的五大文創園區,如何使其順利營運,並建立特色,文化部要有完善而具體規劃方案;其次,輔助文創產業的創投基金,文化部第二期二十億元的投入,年底前要提國發基金確認。另外,文化部也將提出一項文創中程計畫,名稱已訂為「文創藍海計畫」,計畫年度橫跨一0六年到一0九年,是輔導文創產業的一項重大計畫;這項計畫也預計在年底前提送國發基金審查。

第二項目標是針對出版業所面臨的困境,文化部將提出「出版產業振興方案」。出版業所面臨的困境可以從兩大指標觀察,一是每年每人平均購書經費的下降,另一則是每人年平均閱讀時間也下降。文化部最近即積極進行產業諮詢會議,針對未來四年出版產業的協助,,提出六大執行方案。預計年底前同樣要送國發基金審查,再呈行政院通過。

蔡炳坤的第三大目標則是,要建構一個平台,讓文化與科技能更深一層的結合。文化部下有六個司,包括人文出版、藝術發展、文化資產、文化創意、文化交流、以及影視司,另有一個資訊處。如今已是資訊化社會,資訊科技的應用與數位匯流的趨勢,各司處必須加以提升應用層次與整合力度。文化部未來除了須提升資訊處的層級之外,也要引進科技專業的外部資源,以提升數位化能力。

- 文化需紮根 無分藍綠

他說,文化工作多數屬於軟體的建制,且文化是長期紮根的工作,無分藍綠或意識型態,所以,他也不會考慮明年是否會政黨輪替。他認為,(接任)時間的長短並不重要,重要的是,能不能在有限的時間完成具體的工作與成效;否則,時間再多再長,沒有建樹或作為,也沒有用。

蔡炳坤曾經以擔任過台中一中與建國中學校長身分,在行政院顧問任內協助教育部長吳思華與反課綱學生對話。對於反課綱事件,蔡炳坤的感受是「一則以喜,一則以憂」。喜的是,這一代高中生在自主思考上,比過去世代的年輕人更高。但憂的是,在反課綱的過程中,產生一些失序的過程與行為。

他表示,台灣歷經日治時期、國民政府與民主化的過程,加上多年來的外籍移民,已形成台灣的多元文化。其間還包括有原住民、閩、客等不同文化。這種文化的多元性,是台灣過去歷史所造成的「宿命」,大家不能不正視與接受。

- 台灣多元文化 尚缺核心價值

但台灣若徒有多元文化,卻缺乏核心價值,就會產生磨擦失序的情況。多元必然感覺會亂,但若具有核心價值,就能亂中有序。什麼是台灣主體性的核心價值,必須是台灣不分族群與政黨須全面溝通思考的事。

蔡炳坤認為,台灣的多元文化中,包含有很深的中華文化DNA,譬如尊師重道、禮義廉恥、忠孝仁愛信義和平、格物致知、修身齊家治國平天下等。有些內容,與個人的修身品格有關;不能因為這些是屬於中華文化,就與中國大陸的共產政權劃為等號,而刻意毀棄。這些文化內涵,如果失去了,卻又沒有建立新的文化核心價值,台灣的教育(課綱)與主體文化,就無法從根本上加以建立。

盧世祥與多桑世代的典範

圖:盧世祥/文:劉東皋

盧世祥的太太林金萱女士以寫詩聞名,詩作充滿對家園與親情之愛。 夫妻二人耕筆相伴,鶼鰈情深,至今仍經常結伴出遊,相依相惜。

從事新聞工作四十年的盧世祥,自經濟日報副社長退休後,除短暫在公部門財團法人廣電基金任職董事長之外,仍持續在民間機構為台灣新聞媒體工作付出心力。陸續在財團法人新聞公害防治基金會、 閱聽人監督媒體聯盟擔任執行長及執行委員等工作,目前仍在TAIPEI TIMES(英文台北時報)擔任顧問,周末閒暇時間,則筆耕不輟,已著有「構築台灣夢」、「從哈巴狗變瘋狗」、「新聞公害與傳播倫理」、「台灣紳士許遠東」、「李遠哲與台灣首次政黨輪替」等書。最近,他出版一本作品「多桑的世代」,既有為多桑世代的典範人物撰立小傳的意義,也有紀念已過世的母親謝氷治之意。

在家裡,盧世祥至今仍稱呼自己的父母親為多桑、卡桑。對於父母親那一代人的努力與成就,他認為,就台灣史的角度而言,是戰後台灣復興最重要而偉大的一代。

- 青壯之年經歷二戰 是偉大世代

他舉曾任美國NBC電視網新聞主播的布洛克(Tom Brokaw)在《最偉大的世代》(The Greatest Generation)一書所言為例。布洛克指,約出生於一九0一年到一九二四年、青壯之年為美國打第二次世界大戰的一輩,通稱「美軍世代」(G.I. Generation)或「二戰世代」,是最偉大的世代。

同樣的,盧世祥以台灣在日本時代(一八九五—一九四五)出生,接受普及教育,後來經歷戰爭動盪、集體屠殺、專制鎮壓、歧視迫害,但仍不屈不撓,積極奮鬥的這一代,不但創造戰後經濟繁榮,也為台灣帶來民主自由。如果要選擇台灣最偉大的世代,他認為「多桑世代」當之無愧。

盧世祥指出,對於戰前出生於台灣的世代,台灣社會大都以「多桑」(日語「父親」的音譯漢字)稱呼自己的父親;對於母親,則稱呼為「卡桑」。這一世代,跨越日本、中國兩個不同統治時期。

「多桑的世代」一書中,為六位多桑時代的典範人物立傳,包括謝氷治、高騰蛟、彭明敏、游禮毅、許遠東、李遠哲等人。除了謝冰治是卡桑,其餘都是多桑。選取這六位女士、男士,為多桑世代下註腳,盧世祥說,主要是作者自己與他們都有長時間的接觸往來,最長的甚至超過六十年;這些人分屬多桑世代的不同典型,足以彰顯他們那一世代的特色。

盧世祥記錄、描述、介紹自己的母親謝氷治,充滿孺慕之情,也從追溯家族史中,重新探索上一代的生活環境及那一時代的歷史。並描繪了一個具有優良教養的女性形象,這樣的形象,在台灣目前的教育環境與體制下,其實已不易見到。

- 描繪母親 具優良教養的女性形象

盧世祥這樣形容謝女士受教育的過程:「…親炙她稱「三叔公」的漢學仔仙李章三,謝氷治從小就接觸之乎者也,奠定了漢學基礎。從「混沌初開 乾坤始奠」的孩童啟蒙讀物《幼學瓊林》,或「天地玄黃 宇宙洪荒」的《千字文》,到「程子曰:『大學,孔氏之遺書,而初學入德之門也。』 的《大學》,乃至於《孟子》等古典中的若干章句,她都能以台語背誦如流;即使到了老年,仍未或忘。…除了紮下漢文基礎,八歲那年,她進入安平公學校,接受更寬廣的現代國民教育。」

盧世祥在書中指出,「 逐步推行義務教育,是日本統治台灣之後的現代化要務之一。日本從明治維新起,推動國民教育。一八九0(明治二十三)年頒布《教育敕語》,強調人格養成重於知性開發。」盧世祥說,謝女士身為長女,又有開明的父母,謝冰治進入公學校,與男女同學一起學習,啟發好奇心,漢學基礎加上透過日文所獲得的現代新知,讓她眼界大開。

- 日治時期普及基礎教育 啟發台民眼界

盧世祥對於當時的學校教育及對母親人格的養成與教養,做了以下生動的描述。

他寫道:「學校的修身科目,經由生活教育,養成孩子們不隨地便溺吐痰、注意衛生儀容、舉止安靜有禮、為他人著想等習慣,並實踐嚴守時間、勤勉、誠實、守信、守法等德行。這一修身課程,有源自《教育敕語》的忠君愛國、減私奉公等教育成分,也是多桑世代形成現代文明社會個人素質的重要課程,且為戰後台灣國民教育所欠缺。與謝氷治一樣接受修身教育的一代,所受影響表現於個人舉止。終其一生,她注重儀表,出門之前一定梳理頭髮,穿著得體;她總告訴兒女,這不是「愛媠(愛漂亮)」,而是尊重別人、尊重自己。有客人到訪,不但奉茶,且一定以茶盤端出,以示禮貌。多桑世代即使是鄉下人,出席稍為正式的聚會必定「草地紳士」著裝,至少穿西裝外套,冬季甚至戴帽。」

書中所撰其他幾位多桑世代的男士們,都是在當代具有專業與事業成就、受到敬重的人士。這些人歷經日治時代、國民黨政府的戒嚴與高壓統治、並都親身經歷、見過二二八事件對台灣社會的傷害,但他們不論學歷高低,都具有相當的雙語或三語能力,且皆極為好學,在各自領域學習成長,並以個自所長貢獻台灣。

- 多桑兼具雙語能力 好學上進己立立人

他們的好學,不見得是學習課本、或教室中的知識。由於皆具有閱讀英文或日文等能力,並具有外語溝通能力,這些多桑在專業技能、企業經營與學術專長上,學習不倦,日益精進,並在各自不同的領域中獲得令人敬重的成就。最重要的是,他們都有為台灣社會服務奉獻的精神,己立而立人。

盧世祥在他的自序「遲來的覺悟」中提及,羅馬時代哲學家西賽羅(Marcus Tullius Cicero)說:「一個人若不知出生以前的事,一輩子是童稚。」( To be ignorant of what occurred before you were born is to remain always a child)。盧世祥認為,個人的基本「尋根」,可由近而遠,從身旁人事物擴及其他。於是,近年自己從整理已過世的父母年表做起,嘗試探討他們的一生經歷,以及他們所處的時代。同時,也要努力學習,瞭解自身已住了幾十年的這塊土地。

自幼成績優異的盧世祥,台灣大學經濟系、政治大學新聞學碩士畢業,在聯合報系實習時,即受到報社重視,而被招聘為聯合報經濟組記者。原本他想應徵經濟日報記者,不過當時聯合報與報系其他報社,有母報與子報之分,主管要他留在聯合報,會較有發展。

- 自覺不足出國進修 惕老惜才留職獎學

果然,以他台大、政大高材生的學識能力,在聯合報經濟組的採訪工作,受到相當重視與肯定,但篤實的盧世祥覺得自己「output」遠多於「input」,在財經領域的採訪雖受到重視,他卻覺得自己是「浪得虛名」,而決定申請到美國知名大學深造,包括耶魯及柏克萊等校,最後選擇就讀美國柏克萊加州大學。當時,聯合報創辦人王惕吾基於惜才愛才,提供盧世祥留職停半薪的「獎學方案」,出國前,聯合報前董事長王必成還包了一千美元的紅包給他。顯見,盧世祥在聯合報系中的表現,受到很大的肯定,也讓經營階層對他有很高的期許。

學成歸國的盧世祥,也確實受到王惕吾的重用,自聯合報拔升為經濟日報總編輯。不過,盧世祥前往美國深造及任職聯合報系美洲世界日報時,與當地追求台灣獨立與注重台灣民主自決的社團及人士陸續有所接觸與了解,也讓他對台灣的自主與民主發展,開始有了不同於以往的思考。雖然王惕吾對他有知遇之恩,且對他的培育也無省籍之分,但盧世祥自覺後對於台灣主體性的堅持,漸與聯合報系內的氛圍有所扞格,在王惕吾過世不久,他便自經濟日報副社長兼總主筆的位子申請退休。

二000年首次政黨輪替,盧世祥曾受邀擔任財團法人廣電基金董事長;陳水扁政府也曾邀請盧世祥擔任中央要職,但深具新聞人特質與自我要求的盧世祥,決定不要當官,仍續留在新聞媒體工作上盡一己之力。

在新聞工作崗位上堅守四十年的盧世祥,有他的人生歷練與他的人生體悟和覺醒。對於台灣,彭明敏、許遠東、李遠哲、高騰蛟、游禮毅等上一代的多桑,各有其不同的貢獻方式,盧世祥則用他的一支筆與一顆熱愛鄉土的心,以記錄台灣典範世代與生活史的方式,貢獻台灣社會。

台中市五家建商籌組「宜居台中」聯盟

文:劉 燊

中國大陸社會科學院在今年十月間,發表十年後「最富城市」排行榜,於兩岸四地二九四個城市的競爭中選出二十四個城市。中共首都北京居冠,上海緊追在後,排第三的是成都;而台中是台灣唯一進榜城市,排名第八;港、澳則皆未入選。

- 台中將成為兩岸四地最富城市之一

大陸社科院是根據過去五年城市發展格局及未來趨勢,綜合GDP經濟實力、科教發展、城市建設等,預測十年後的「最富城市」。兩岸四地的城市競爭中,二0二五年的「最富城市」以北京居首,看好環渤海城市群未來整體聚焦的發展優勢。第二是上海,以長三角中心城市的區位優勢,將崛起成為世界級大都市。成都則是因西部大開發戰略,排名第三。而近年來崛起的深圳和廣州卻都沒有進榜,顯然,未來十年後的一線大城,恐將重新洗牌。

名列前十名的還有瀋陽、重慶、天津、南昌、合肥及台商投資密集的蘇州。台灣唯一進榜的城市是台中,排名第八,因高科技和文化產業的發展,以及其所累積的人力資本,讓台中得以勝出。

- 成立宜居台中聯盟 向香港客招手

十月底,台中市不動產公會即號召建築同業前進香港,共同為「宜居台中」進行推廣,將台中的發展潛力及台中之美行銷到香港。公會理事長魏嘉銘前往香港參展後發現,香港民眾對於台中的人文藝術環境與創意生活等優勢特色,並沒有深入的了解。因此,十二月初,包括魏嘉銘所經營的嘉磐,以及慶仁、久樘、聚合發及寶鯨等五家建商,於十二月四日共同宣布成立「宜居台中聯盟」,以香港客為目標,全力行銷台中房地產。首發即有十多組香港客組成的賞屋團,在四日晚間抵達台中市,由宜居台中聯盟以晚宴招待,五日起也安排這些香港客看屋。

魏嘉銘指出,到十二月底前,將陸續有超過四十組香港客預約台中賞屋。他認為,台中優質的新屋房價只有台北的三分之一,與香港房價相較更是低廉,未來應會成為香港人移居台灣的首選城市。

翁毓羚如羚羊般躍升 接任總太建設總經理

文:劉東皋

翁毓羚的逆向創新與思考,獲得落實與肯定,進而接掌總太建設總經理。

六十八年次,非建築相關專業出身,在房地產業的資歷只有五年,卻能從行銷部的主管被提升為一家股票上市公司總經理,而且,還是個女生,說是令人驚訝,不如說是令人驚艷。

翁毓羚,在房地產業的躍升,真的像是一頭羚羊一樣,迅捷而快速。但她的本事和膽識,正好是總太建設公司董事長吳錫坤所看重與賞識的,快速被擢升,並非無跡可尋。

- 學習美術 多才多藝

自小家住新北市,在高雄市就讀高師大美術系的翁毓羚,畢業後到中華藝校擔任兩年的美術老師,再轉而到高捷工作,負責與國外藝術家接洽,推動藝術博物館與公共藝術專案。工作告一段落後,她在台北、台中、高雄分別投遞履歷,為新一階段 的生活尋找新的可能。

過去,都是工作找她,不是她找工作。高捷的藝術博物館專案因主事者更替而改變方針,她的專長缺乏舞台發揮,讓她決定重新出發。北、中、南三個工作都要她,她想了一想,如羚羊般躍動的心又蹦了起來,台北、高雄她都長住過了,只有台中沒有待過,因而決定接下台中的工作。當然,另一個重要理由是,男朋友也想到台中來。

這一決定,讓她今天接下了總太建設總經理。五年前到台中的第一個工作,就是到總太建設擔任社區經營管理主管。不久後,開始接觸行銷業務,負責行銷企劃,進而擔任行銷部副總經理。這一路,她的藝術專長,發揮得淋漓盡致。總太建設新建個案的社區營造、藝術及音樂展演活動、戶外音樂會等,都在她手上一一推出。

當吳錫坤開始思考著,自己要逐漸退出經營舞台,培養公司接班人時,他決定讓各部門主管都能有獨當一面的能力,包括營造、業務、行銷、甚至財務部門,各主管從土地開發、產品規劃、成本分析及行銷企劃,都要參與,翁毓羚從單純的行銷企劃,開始接觸學習到一個建案從土地開發到設計規劃的過程,除了從中提出更符合產品需求的行銷企劃案之外,更重要的是,學習到一個建案從購買土地到完工交屋的經營知識。

- 逆向思考 吳錫坤委以重任

近兩年前,吳錫坤決定實施類似「實習總經理」的方案,訓練並提升相關部門主管(副總經理級或單位總經理),擔任公司總經理,不過,剛開始實施的過程,翁毓羚對於相關人事安排與工作規劃,覺得理念上難以配合,而決定離職,並有意到中國大陸發展,準備接下朋友所引介的文創藝術館的館長工作。

但到大陸不久,與負責人共事一小段時間,深感大陸的應酬文化不是她所喜歡的,而堅決推掉負責人的工作邀請並回台。吳錫坤在這段時間,也發現公司仍有需要翁毓羚的地方,且公司決定採取專案制,讓每位主管從一個建案的開發、設計、財務規劃、行銷、銷售到客戶服務,從頭到尾負責到底。翁毓羚接下一個地坪僅四六四坪的小案,初試身手,半年內就銷售了九成七,而且不蓋樣品屋、不打廣告,也不做定點看板。甚至,連她為了銷售該案所拍攝的微電影,內容都與蓋房子與賣房子無關。

當初,吳錫坤要她接手這一建案時,告訴她,要她放手去做,就當是她在塑造一件藝術作品那樣,要怎麼做,都隨她的意思。董事長完全不插手,也不干涉任何的過程。翁毓羚從設計開始,就全心投入,貫澈自己的理念與意志,連退了建築師二十次的設計方案;行銷方式也有別於一般建設公司,把潛在客戶找來,一起欣賞一部微電影,內容只有親情、友情與愛情的表達,卻能引起客戶內心角落各不相同的情愫共鳴。就這樣,八十七戶半年內就差點全賣光。

隨後,在一次公司五人經營小組會議上,吳錫坤出了幾題申論題要各個主管寫下自己的想法與做法。做完這一次小小的筆試後,他就決定把翁毓羚推上總經理的位子。距翁毓羚重新回到總太僅一年多,即接下了公司經營的重責。

- 放手規劃 理念與成績皆獲肯定

翁毓羚分析自己的個性說,她有點叛逆,不太聽話,不喜歡按傳統做事。這可能與她在高師大美術系的訓練有關。因為高師大美術系不分組,學生想學什麼就去學;且與台師大美術系最大的不同是,高師大重視多元及現代前衛藝術,她自己除了學習油畫外,也專修裝置藝術。

或許是她這樣不聽話的個性與隨時想創新的躍動之心,讓她為總太這個原本陽剛傳統的企業,帶來新的觀念、視野與做法,也創造了令人驚艷的成績。這項成績不是因為她為公司帶來多大的業績,而是讓總太經營階層見到建築業新的經營與服務模式。

面對未來兩、三年房地產市場可能稍有停頓的情況,翁毓羚真正的挑戰才要開始。但她相信,總太各部門累積的專業技能與經驗相當豐厚,未來幾年,除了開拓新的文創事業、培育深化同仁的職能,在所有主管同心協力下,總太將能蓄積新的養分與開創新的契機。